|

|

SudOrtho Docteurs TESSIER, BORRIONE, LE BAIL, LECOQ et PLOTKINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| > Accueil > Informations > Prothèse totale de genou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

QU’EST

CE QU’UNE PROTHESE DE GENOU ? La

prothèse totale de genou ou prothèse tri-compartimentaire existe

depuis maintenant plus de 15ans. L’articulation

du genou peut être très détruite ou voire dégradée par une usure mécanique,

c’est-à-dire de l’arthrose. Mais les causes peuvent aussi être en

rapport avec un traumatisme ou un rhumatisme inflammatoire. L’arthrose

est parfois due à l’évolution

ultime d’une atteinte ligamentaire chronique. Il s’agit alors en général

d’une arthrose rotatoire par rupture ancienne du ligament croisé antérieur

associée à une lésion méniscale. La

prothèse de genou est un ensemble mécanique qui se substitue alors à

l’articulation normale. Elle assure les mêmes mouvements de rotation

et de glissement qu’un genou normal. La

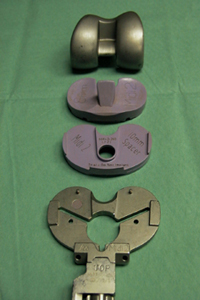

prothèse est modulaire c’est à dire qu’elle est constituée de

plusieurs pièces : -

Un condyle fémoral métallique -

Une embase tibiale métallique -

Une surface articulaire en polyéthylène (plastique) appelée

insert -

Un bouton rotulien de resurfaçage en polyéthylène -

Des quilles d’extension tibiales et fémorales permettant le

centrage des implants tibiaux et fémoraux.

Pour

sa part la rotule peut être laissée intacte si elle est correctement

centrée et si les phénomènes arthrosiques ne l’ont pas détruite.

Dans le cas contraire, le bouton rotulien est cimenté contre la face

articulaire de la rotule. Entre

les pièces fémorales et tibiales est interposée la surface

articulaire, qui est soit fixée sur le plateau métallique, soit

interposée avec un certain degré de mobilité, il s’agit alors

d’une prothèse à plateau mobile. Le

fémur vient glisser en tournant sur l’insert en polyéthylène. L’épaisseur

du polyéthylène détermine ainsi la hauteur de l’interligne

articulaire.

Dans

certains cas, il existe des pertes de substance osseuse, qui sont comblées

par des cales métalliques disponibles dans le kit de la prothèse. De même

en cas de dégradation importante de l’assise osseuse, il pourra

devenir nécessaire de recourir à des greffes osseuses. LONGEVITE

D’UNE PROTHESE DE GENOU Bien

qu’il soit difficile de prévoir avec certitude la durée de vie

d’une prothèse de genou, les dernières statistiques publiées font

état d’un « taux de survie » de 85% en moyenne à 10 ans. La

période charnière de la septième année post-opératoire semble

actuellement toujours une Les

principaux facteurs qui influencent cette durée de vie sont : -

La qualité de l’os. La surveillance de l’ostéoporose par

ostéodensitométrie est nécessaire surtout chez les femmes. -

Le type de prothèse mise en place dépendant de la pathologie de

genou sous-jacent.

- L’activité du genou opéré, et surtout la mauvaise

utilisation de la prothèse qui ne supporte pas les chocs violents ou répétés. -

La surcharge pondérale, qui majore les pics de contraintes sur

le polyéthylène. -

La « démusculation » ; une prothèse ne

fonctionne bien que si les moteurs musculaires agissant sur

l’articulation sont synchrones et adaptés. Tout

ceci revient à dire qu’une prothèse de genou se surveille régulièrement

par des examens cliniques et radiologiques ; nous en reparlerons

plus longuement ! AVANT

L’INTERVENTION Vous

devrez prendre rendez-vous avec un médecin anesthésiste un mois

environ avant la date prévue d’intervention. Cela permettra de faire

un bilan adapté à votre état de santé. Un

bilan sanguin permettra de fixer les modalités d’une technique d’épargne

de sang Cette

consultation a aussi pour but de définir le type d’anesthésie et

aussi d’analgésie post-opératoire. Un

dépistage infectieux urinaire sera effectué à titre

systématique par une cytobactériologie urinaire. Il

faudra aussi faire un bilan bucco-dentaire par une

consultation chez votre dentiste habituel afin de dépister tout foyer

infectieux latent. Consultez

votre médecin traitant si vous vous apercevez d’une infection

broncho-pulmonaire ou de tout autre problème pouvant interférer

avec votre intervention. Votre

entrée à la clinique a lieu la veille de l’intervention afin de

faire quelques examens complémentaires. N’oubliez

pas vos documents radiographiques, I.R.M., scanner et surtout télémétrie

des membres inférieurs en charge. Enfin,

une douche à la Bétadine est obligatoire avant

l’intervention dans un but d’asepsie. N’oubliez

pas de rester à jeûn à partir de minuit la veille de l’opération. VOTRE

INTERVENTION Elle

se déroule dans une salle dévolue à la chirurgie orthopédique, salle

blanche en surpression et flux laminaire. Vous

serez pris en charge par une équipe spécialisée dès votre entrée

dans le bloc opératoire.

Après

avoir branché les capteurs de contrôle des fonctions vitales Vous

serez alors installé sur le dos pendant environ 2 heures. Entre

le moment de votre arrivée au bloc opératoire et le début de l’acte

chirurgical il se passe au moins trois quart d’heure ! Une

prothèse de genou, entraîne un saignement non négligeable, et malgré

la possibilité de récupération de sang en per-opératoire, une

transfusion n’est pas à exclure. Toutes

les solutions permettant de remédier aux déperditions sanguines auront

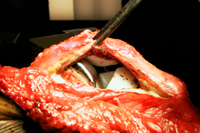

été définies au cours de la consultation anesthésique. Aspect per-opératoire des coupes osseuses mettant tout le spongieux à nu. Toutes ces tranches osseuses peuvent saigner en per ou post-opératoire. Le

choix de la taille et du type de prothèse est fait pendant l’opération. Les

prothèses modernes sont en effet modulaires et sont à la disposition

du chirurgien plusieurs tailles fémorales, tibiales et rotuliennes. Toutes

les combinaisons sont possibles, de même que l’on peut ne cimenter

qu’un des composants sans que cela ne nuise à la résistance de la

prothèse ou à sa longévité.

Après

l’intervention, un passage en salle de réveil est obligatoire. Votre

surveillance sera alors assurée par une équipe distincte de celle du

bloc opératoire qui n’assure que le « réveil » et

la surveillance post anesthésique des patients. Les

compétences de ce personnel sont spécialement adaptées à l’étape

post-chirurgicale immédiate et toutes les décisions sont prises en

collaboration et sous le contrôle de votre médecin anesthésiste. APRES

LA SORTIE DE SALLE DE REVEIL Lorsque

le médecin anesthésiste juge que vous pouvez regagner votre chambre,

vous remontez en service d’hospitalisation chirurgicale. Votre

membre inférieur est immobilisé dans une attelle de

genou qui pourra être articulée, ou simplement maintenant le

genou immobilisé en extension. Selon

le cas une « pompe à morphine », ou un autre procédé

analgésique aura pu être installé pour atténuer les douleurs de la période

post-opératoire. La

marche doit se faire obligatoirement avec un cadre de déambulation,

puis rapidement à l’aide de cannes anglaises. LA

RECUPERATION FONCTIONNELLE La

récupération fonctionnelle est progressive avec une prothèse de

genou. Il faut faire une rééducation consciencieuse avec des progrès

réguliers dans le temps sans chercher à « brûler les étapes ». L’objectif

est de fléchir le genou à 90° vers le 15ème jour. La marche avec une

canne est autorisée en règle entre 15 jours et 3 semaines. L’autonomie

doit être récupérée à 100% en 2 mois, mais la réhabilitation complète

est obtenue en 6 mois. Il

faut tenter de dépasser les 125° de flexion du genou en fin de rééducation

. Toutefois

la prothèse de genou n’est pas aussi performante qu’un genou sain

et la restitution « ad integrum » reste exceptionnelle. Quelques

douleurs résiduelles modérées de type météorologique peuvent

persister ; elles s’estompent en général avec le temps. Tant

que le genou travaille et progresse, il n’est pas rare de devoir

traiter des phénomènes inflammatoires locaux par cryothérapie (procédés

utilisant le froid), diminution du rythme de la kinésithérapie ,voire

traitement médicamenteux.

LE PASSAGE EN SERVICE DE REEDUCATION La

rééducation d’une prothèse de genou dure plusieurs mois et doit être

poursuivie avec assiduité. En

fonction de vos progrès et des soins post-opératoires, vous serez

dirigés vers un service de rééducation. Un médecin rééducateur vous prendra en charge, il effectuera la liaison avec le kinésithérapeute et orientera celui-ci. La

poursuite de la thérapeutique inclura, ateliers au gymnase avec tapis

roulant de marche, vélo, steppers, et escaliers de rééducation. Après

une période d’hospitalisation nécessaire, la sortie pourra être

envisagée. Le

retour à domicile n’est envisagé que lorsque la déambulation est

correcte, la montée et la descente des escaliers possibles. Il faudra

aussi avoir un lieu de vie adapté à une phase de réhabilitation

physique. Par

exemple : vivre dans un troisième étage sans ascenseur rend

difficile la sortie du domicile et empêche de se rendre dans un cabinet

de kinésithérapie. En

effet, la kinésithérapie doit être poursuivie après le retour à

domicile ! Il

ne faut pas hésiter à prévoir un centre de rééducation après

l’hospitalisation en service de chirurgie. EN

CAS DE PROBLEMES.... La

prothèse de genou implantée demande de votre part attention et

surveillance. Elle

réalise un élément mécanique qui réagit avec le tissu vivant de

votre organisme. En

chirurgie le « risque zéro » n’existe pas. Malgré la

multitude de précautions prises, un certain nombre de complications

peuvent survenir. Nous allons décrire les plus fréquentes, toutefois, il existe des complications exceptionnelles, qui surviennent parfois en cascade, et sont souvent le fait d’état général difficile ou « à risque ». Insistons encore une fois sur la nécessité d’une consultation d’anesthésie au cours de laquelle vous aurez décrit tous les problèmes de santé notables antérieurs. LA

LUXATION Exceptionnelle,

Il s’agit d’une perte de contact des 2 surfaces de glissement de la

prothèse. La

rotule peut aussi et c’est ce qui est le plus fréquent, se luxer en

externe. En

règle générale, ces luxations sont dues à un déséquilibre

musculaire, ou une chute et elles peuvent imposer la révision

chirurgicale de l’articulation et parfois la modification de l’un de

ces composants. L’INFECTION Sa

fréquence est de l’ordre de 2%, selon des statistiques locales et

nationales. En

dehors des nombreuses précautions prises par l’équipe médicale et

para-médicale, au cours de l’hospitalisation il faut encore insister

sur la prophylaxie anti-bactérienne ! Votre

peau est normalement couverte de staphylocoques, germe naturel dit

saprophyte de la peau. Dans

certains cas ce staphylocoque peut devenir pathogène et muter pour

devenir résistant. Il

est devenu le germe le plus fréquemment en cause dans les infections

peri-prothétiques. Le

taux de 2% d’ infection est actuellement devenu incompressible. Dans

tous les cas :

- Le soin de tout état infectieux intercurrent est

obligatoire. -

Ne jamais faire d’injection intra-musculaire ou sous-cutanée

du côté de la prothèse. -

Surveillance régulière de l’état dentaire et pulmonaire

surtout si une infection à déjà été dépistée. -

Chez les femmes, surveillance des infections urinaires et

chez les hommes, dépistage des problèmes prostatiques. -

Désinfecter toute plaie cutanée, le staphylocoque étant

rappelons le, un germe habituel de la peau. En

cours d’hospitalisation, les cathéters de perfusion seront laissés

en place le moins longtemps possible afin de ne pas risquer

d’inflammation cutanée locale. Signalez

toute apparition de phénomène infectieux à votre équipe soignante ou

à votre médecin traitant après votre retour à domicile. La

survenue d’une infection avant l’opération est une

contre–indication formelle à la chirurgie. LE

SAIGNEMENT L’os

est une véritable éponge sanguine. Afin de positionner correctement la

prothèse il faut créer des coupes osseuses et décoller les muscles. Une

transfusion pourra être indiquée si les conditions hémodynamiques

l’exigent. Cette

transfusion sera autologue si on a effectué une autotransfusion en pré-opératoire,

ou grâce aux techniques d’épargne de sang. Toutefois

une transfusion conventionnelle sera nécessaire si le saignement est

trop important. LES

DOULEURS RESIDUELLES Elles ne sont pas rares. Les

douleurs peuvent se situer au niveau de plusieurs régions anatomiques

du genou. -

Douleurs latérales internes sur les zones de suture musculaires

et de l’aileron interne ; -

Douleurs péri rotuliennes souvent mal expliquées ; -

Douleurs en fin de flexion ; -

Douleurs au changement de temps plus banales ; -

Douleurs à type de tendinite. En cas de persistance anormale de phénomènes douloureux, il faudra prévoir une consultation chirurgicale et un bilan radiographique. LES

TROUBLES CICATRICIELS Plus

fréquents si le genou est multiopéré, porteur de nombreuses incisions

avant la prothèse de genou. Ils

peuvent justifier une reprise chirurgicale et rallonger la durée

d‘hospitalisation. La

sortie de la clinique ne s’effectue que si le genou est parfaitement

cicatrisé. ATTENTION Du fait de la section de petits nerfs cutanés, il existe une zone d ‘anesthésie ou dysesthésie (diminution de la sensibilité) des 2 cotés de la cicatrice. LA

RAIDEUR Un

genou opéré doit avoir des progrès de rééducation « linéaire »

dans le temps. La

flexion doit atteindre 90° en actif au bout de 15 jours. S’il

existe une raideur post-opératoire qui ne s’améliore pas après rééducation,

une mobilisation sous une courte anesthésie ou sous contrôle

arthroscopique pourra être proposée afin de ne pas compromette la

qualité du résultat final. LE

SUIVI CLINIQUE Une

prothèse de genou se surveille régulièrement avec des clichés

effectués à intervalles réguliers. Le

schéma de suivi habituel après la sortie de l’établissement de

soins est un cliché à 3 mois, puis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans,

5ans, 7 ans (période charnière importante), et 10 ans. Au

delà tout dépend de l’évolution de la prothèse. Si vous ne revenez pas aux consultations prévues ci-dessus ou en cas d’ une étude scientifique, il est possible que vous receviez une convocation afin d’ effectuer un examen clinique et radiographique. Il est dans votre intérêt de vous y rendre afin de participer à une meilleure prise en charge de votre prothèse. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||